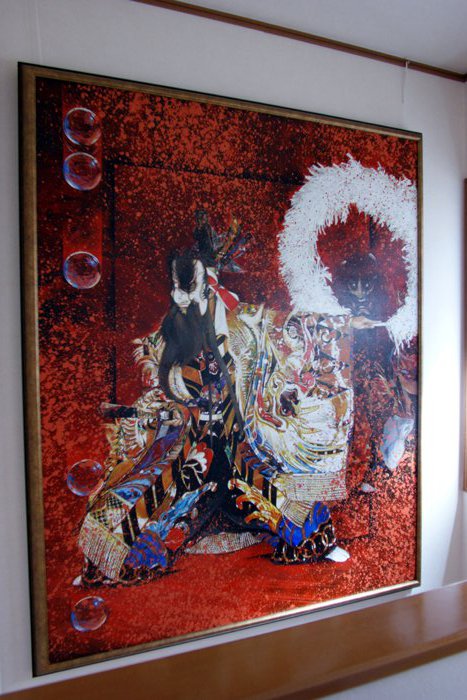

舞楽、神楽、能。

演者の息づかいは演目によって伝わり方が変わってくる。

そこには何が在るのか。人と仮面の関係性を表現する。

■プロフィール

1995年 新構造展文部大臣奨励賞受賞

1996年 雪舟グランプリますだ優秀賞受賞

1997年 新構造展安田火災美術財団奨励賞受賞

岡山の四季コンテストグランプリ受賞

2010年 新構造展 内閣総理大臣賞

現 在 新構造社広島支部長

新構造社審査員

日本美術家連盟会員

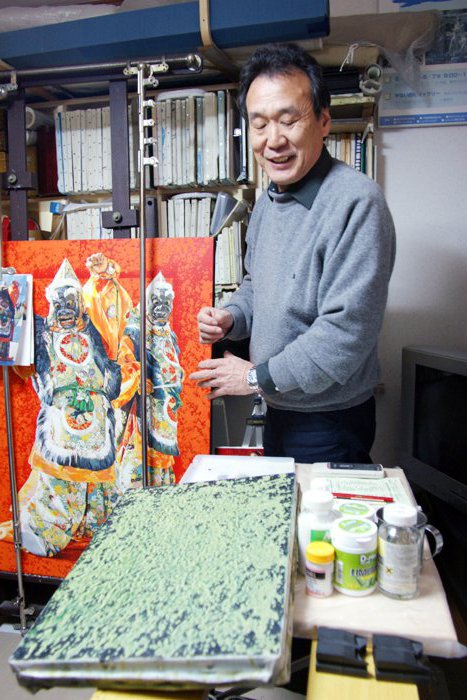

■ 招くアトリエ、制作のアトリエ

近隣の学校の校庭が垣間見える前庭は、道路に開放されていて、アトリエは街の一部であるかのようだ。寒気がゆるんだ早春に伺ったこともあって、明るい陽が満ちている。その空間に、隣人も絵を習いに訪れる。暖かく迎え入れられるアトリエの一階は学びの間。

絵の具の汚れを綺麗に取りやすくしたり、リラックスして描ける工夫 がされていて居心地がいい。氏自身が制作する場は勤めておられる高校にもおかれているが、自宅の二階にも拠点 がある。そこへは後で伺うことにして、まずはテーブルを囲んでお話を伺った。

■ 創作指導は、表現の喜びへの道筋

絵を習うというと、描き方などの手法を教えてもらうのだと単純に考えていたが、氏の指導ではその先を体感できる。様々な年代の方、中には親子で習いに来ている方もいるが、それぞれの個性から創造性を引き出すことに主眼をおかれているからだ。指導のもと、生徒が描いているうちに、溢れてくる個性が光る作品になっていく。学校の教育でも絵画教室でも、それは同じ現象であり、面白いように生徒が絵画展やコンテストに入賞していく様は、「益村マジック」と呼ばれる事も。はっきり見える上達は表現する事自体を喜びの体験とし、描き続けるエネルギーとなるのだ。

■ 教育に身をおく

もともと工学部で建築を希望していたが、芸術学部へ進み、教育に関わろうと決心し、山口で教員試験を受けたそうだ。だが、試験場で採用計画自体がないと知り、一旦広島の広告会社に就職。

入社一週間目に広島の教育委員会から連絡があって、吸い込まれるように美術教員に。

以来、創作指導と制作を両立されて40年、まるで水の方から魚をよんだ格好だ。

■ 素材を知り、手法を開発

感性もさることながら、先生の分析の目は科学的だ。キャンバスや絵の具といった画材について、私たちにもわかるように、その特性を紹介してくださった。

そのひとつはアクリル画材の上に油絵の具で描くときの密着の構造。アクリルで描いた面の水分が蒸発した時、そこには目に見えないほどの細かい気泡が存在する。油 絵の具はしっかり気泡に浸透していくのだそうだ。

ここで二階のアトリエに伺い、制作の現場をみせていただいた。生徒に教える以上は自分でも実験するため、様々な手法を試す機会は多い。マチエールのひとつ、ドリッピングも一様ではない。テスト版のキャンバスも分類され整然と棚に並んでいた。また、細密に描くための椀枕(わんちん)も、普通はステック状で画面の端にあて使用するものだそうだが、上から吊るしてスライド固定できる装置を自作されている。

■ 仮面とは。その分析

最近の氏の絵画主題に仮面がある。舞楽、神楽、能といった仮面を着ける舞踏は、素顔で演ずるものとは性格が違う。観るものの想像力を刺激し、よりその世界に観客を呑み込むのである。氏はそれぞれの様式でも違いを強く感じられるといわれた。それは演者の息づかいだ。舞楽「蘭陵王」では演目の題材になった歴史上の人物の息づかいが宿り、神楽では演じるひとの息づかいが伝わってくる。能の息づかいは抑制されることによって昇華された概念となる。氏にとって、仮面とは人と世界との関係性を浮き立たせるものらし

い。制作中の蘭陵王も、神事の演場としての宮島を吸収し、はるか昔の中国のできごとを体現している。細密に描き込む過程で、画面に息づかいが密着していくのだ。

<文/泉尾祥子 ・ 写真/原敏昭>

>>こちらより先生のページへ移動できます。