■プロフィール

全日本書道連盟会員

毎日書道展会員

書道芸術院展審査会員常任総務

長野県現代書芸展審査会員

現代書道水茎会主宰

■ 奔流の翼の宿

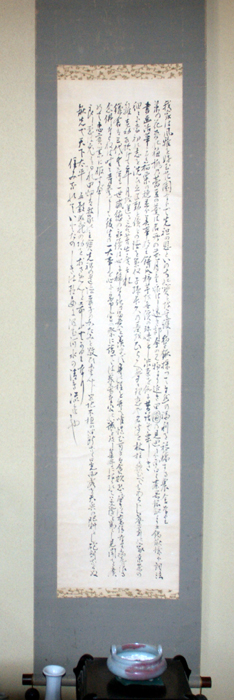

ご自宅から数十歩、同じ街区にあるアトリエの2階に上がると、部屋に深い鉄紺の毛氈が敷かれ、障子越しの光が明るく降り注ぐ。漉きの柔らかい紙の上で静かに風のそよぐ影をみていると遠くから鳥のさえずりが聞こえる。

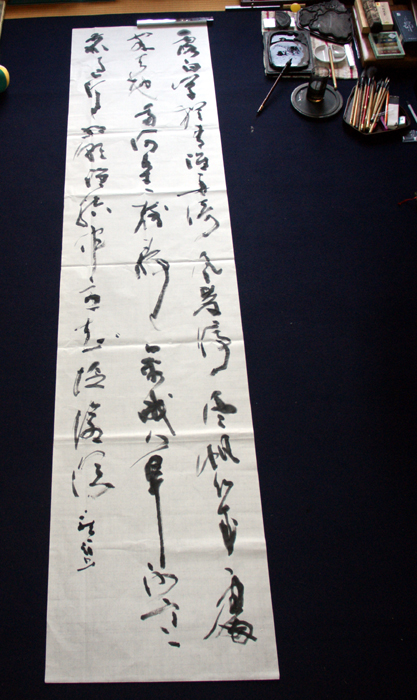

だが、これだけの静けさと平滑な空気に包まれていることに気づいたのは、訪問の最後、氏に書を書いていただく段になってからである。それまでは、氏の語る芸術と哲学の奔流に圧倒されていて、周りのことなど感じる暇がなかったのだ。

■ 家訓の掛け軸が原風景

小さい時は「ガキ大将」であったそうだ。ソリが作れる、陣地取りがうまいなど、縦横無尽に駆け回っていたけれど、街中である幟町小学校に入ると、大将の条件は勉強ができること。一変、学習に力をそそぎ、興味も広がっていったとのこと。その後書に興味をもったのは、もともと家では江戸時代からの書簡や家訓の掛け軸等などが身近にあったから。祖父に系図を見せてもらった時、自分は長男でもあるし、このような自分の家に伝わる古い書物が読めなくてはいけないのだと感じたそうだ。そして、書道部OB1年目に貝原司研氏に、また、講習で上田桑鳩氏に出会い、書のダイナミックな面を目の当たりにして、この道を往くと決めたそうだ。

■ 書の本質。そして前衛

本質とはなにか。芸術論や書論を読み、演繹、弁証法で自ら考え、真なるものを求めた。書はそれぞれの時代にどういう人間を善しとしたかの歴史である。というところまで突き詰めて、自分の道が見えてくる。先に書学。哲学がある。

書制作の本質は前衛の心。

もちろん古典は真摯な勉強の対象だ。手本を見ながら書くことを臨書(りんしょ)という。だが、そうして書いたものは作品として発表するものではなく自らを磨くもの。踏襲は前衛ではないのだ。上田桑鳩、高村光太郎、魯山人、良寛などトップクラスの芸術家の生き方を手本とし、新しい作品を生み出す。時代を見つめ、自分を見つめ、その先は自分が開拓していくのだそうだ。

■ 造形は書画同源

元々の書道の教本には筆遣い、筆の弾力、開いたり閉じたり、“鳥のついばむがごとし”などの、「手」についての記述が多い。手の鍛練は書道だけではなく、他の芸術にも通じるものがある。

日本画の線、とりわけ伊東深水の輪郭の線のような柔らかな美しい線は、満月を描く正確なトレースなどの技術が、身についているから出てくるものなのだそうだ。竹の葉を一つの線のタッチで表現するなど、水墨画の線を見ていると、どこから描き始めたかとか、線を連ねて画を描いた時間経過までもわかる。書も手本からどう書いたかをよく視る。分析をし、まねできるところまで練習を繰り返す。造形は書画同源。写生を多くし、組み直してアートに昇華していくのだと言われた。

■ 豊かな余剰と清冽な抑制

また別の分野も常に研究し続けることが大切だ、題材によって様々な手法や造形のイメージを いつでも取り出すために自分の引き出しを沢山作っておく必要がある。みせていただいた自然科学の本や画集は多岐にわたり、また実用書にも古典の基礎がいっぱい入っている。といわれた。また氏には初めて聞く変わった鍛練法を教えていただいた。「テレビを“聞く”。そして画像を想像する。」そのように想像力を働かせること。薄墨の絵には本来色がない。だが色を感じる。情報を寸止めし、余剰を落として人の心にストレートに伝える。それが近代のアートなのだそうだ。

■ 飛翔はつづく

常に開拓していき、その時のマイブームの作品を書く。素人にも楽しいと感じられる作品が多いのは、氏自ら面白いと感ずるところを追求し続けているからだと思う。氏は絵も描かれるが、写真にも造詣が深く、美しい風景や興味をひかれた構図のショットを 数々撮影されている。そして“ipad”の中のアルバムに収集し、いつでも参照できるように整理されている。データを披露する指さばきも鮮やかだ。その姿は細身のジーパンや細い皮革のネクタイとよくマッチして、いたずら好きな少年の顔がのぞく。氏の開拓は書にとどまらず。斬新に生きることであるらしい。

<文/泉尾祥子 ・ 写真/原敏昭>

>>こちらより先生のページへ移動できます。